エンジニアを抱える企業の人事部や教育担当の人にとっては、エンジニア研修の導入が悩みの種になることもあるでしょう。エンジニア研修はなぜ必要なのか、どのような研修をすれば良いエンジニアに育つのかなど、疑問は尽きないものです。

この記事では、エンジニア研修について社内・社外研修の違い、エンジニア研修をする際の注意点や、実際の企業エンジニア研修資料について解説します。

エンジニア研修の導入を検討している方は、この記事で解説している内容を参考にしてみてください。

エンジニア研修の種類

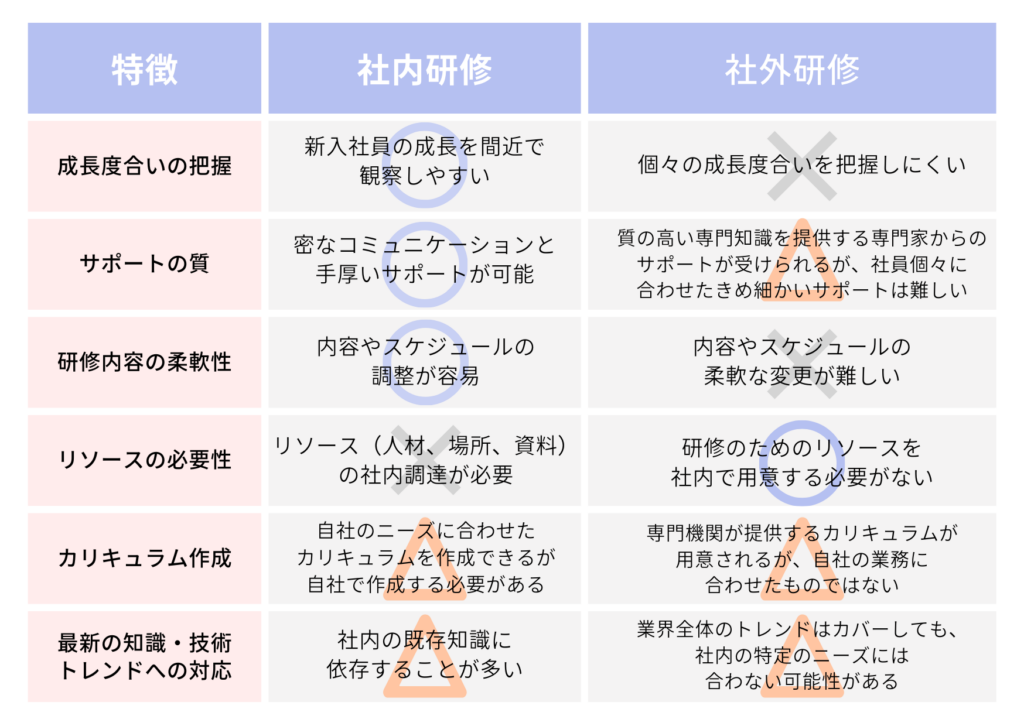

まず、エンジニア研修は大きく分けて「社内研修」と「社外研修」があります。

以下に、それぞれの概要と特徴について解説します。

社内研修

社内研修とは、その名のとおり「自社で行う研修」のことを指します。つまり、自社の社員が講師・指導者になって行う研修です。

エンジニアの研修ではあっても、先輩エンジニアだけが指導者となるわけではなく、人事部や管理職、経営層などが指導者となり自社業務についての総合的な研修を行う場合もあります。

実際に自社で行っている業務と親和性が高い研修を受けることができるために、研修を行った後に即戦力として働ける人材を育成しやすいことが特徴です。

社外研修

社外研修は、社内研修と異なり社外の指導者から研修を受けることをいいます。

自社の業務だけではなく、エンジニアに特化した研修を受けることができ、より実践的なスキルを学ぶことができます。

場合によっては自社新入社員だけでなく、複数の企業の新入社員と合同で研修を受けるケースもあります。

社内研修のメリット

エンジニア研修について、社内研修を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

以下に、まず社内研修のメリットについて解説します。

成長度合いを把握しやすい

社内でエンジニア研修を行うことによる大きなメリットのひとつに、成長度合いの把握・管理のしやすさが挙げられます。それぞれの新入社員の状況を把握しやすく、研修においても近い距離感で実施することができます。

また社内の人間であることから、コミュニケーションが取りやすく、指導者のサポートが行き届きやすいこともメリットです。

サポートが行き届きやすいことによって結果的に、新入社員の成長速度も高められるというメリットもあります。

柔軟に研修内容を変更できる

研修内容についてもメリットがあります。社内研修では、社外の講師に比べて個々の新人エンジニアに対して適切な研修内容や社内事情に合わせて変更しやすく、スケジュールも調整しやすいと言えます。

社外研修の場合では、内容やスケジュールの変更に際して契約の変更・費用調整などが生じる可能性があるのに対し、社内研修ではその心配がないこともメリットです。

また、研修を行う中で必要なフィードバックの時間も十分に取れることから、研修で特定の人が置き去りになってしまう危険性が少ないといえるでしょう。

社内研修のデメリット

ここまで解説してきたように、社内研修には様々なメリットがある一方、社内研修にもデメリットはあります。

以下には、社内研修の代表的なデメリットを解説します。

自社でカリキュラムを作る必要がある

社内研修は、カリキュラムを含む研修の内容をすべて自社で用意することになります。カリキュラムを作成するためには多大なコスト・時間が必要です。

また、カリキュラムの作成には専門的な知識が必要になるために、カリキュラムを作成する時点で優秀なエンジニアの手を借りなければならないなど、研修を行う以前に多くのコスト・時間を要する場合があります。

さらに、カリキュラムは一度作れば良いわけではなく、新しい情報に更新し続けなくてはいけないため、その点もデメリットに含まれるかもしれません。

リソースが必要になる

研修資料の作成、研修場所の確保、テスト環境の構築、指導者として登壇する間、そのすべての時間において自社社員の手が塞がってしまうのが社内研修です。それぞれ必要なタイミングで人員などのリソースを割く必要が出てきます。

リソースが研修に割かれるということは、すなわち本来の業務へ割けるリソースが減ることを同時に意味しています。普段からバッファのある人材配置をしている企業であれば心配はありませんが、そこまでの余裕を持った人材配置ができている企業は稀でしょう。

研修をすべて社内で賄うとした場合には、本来の業務に一定期間の遅滞が生じることを想定しておく必要があります。

社外研修のメリット

社外研修にも、社内研修と同様にメリットとデメリットがそれぞれあります。

まずは、社外研修のメリットについて解説します。

自社で研修を行わなくて良い

社外研修の最大のメリットといえるのが、その研修に関しては「自社で研修を行わなくて良い」という点です。先に述べたような社内研修のデメリット、つまり研修を行うためのリソースや資料を作る時間的コストなどは社外研修では生じません。そのため、他の業務に支障が出にくいというメリットがあります。

また、社内にエンジニアがいない場合であっても、社外の指導者から研修を受けることができます。

専門家の研修を受けられる

社外研修では、専門家や教育のプロのもとで研修を受けられます。

新人エンジニアがより深く業務に必要な知識を理解し、結果を出す可能性が高まる研修を受けられるのは、社外研修の大きなメリットです。

また、研修の専門家は常に情報をアップデートしています。社内のエンジニアではキャッチしきれなかった最新情報や技術トレンドなども含めて研修で知識を吸収できることは、新人エンジニアにとって大きなプラスとなります。

社外研修のデメリット

社外研修には社内のリソースを消費しないということや、専門家の研修を受けられるというメリットがある一方で、やはりデメリットもあります。

以下に、具体的なデメリットについて解説します。

柔軟性が低い

社外研修は、社内研修と異なり外部に依頼して行う研修です。そのため、自社の都合に合わせて内容を変更したり、個別のエンジニアごとに違った研修内容を施したりするなどの柔軟性はありません。

また、費用についても無視できない問題です。

外部研修には費用がかかるほか、自社の都合で日程変更や内容変更などの調整が入る場合に追加費用が発生するリスクについても想定しておく必要があります。

成長度合いを把握しにくい

社外研修は、必ずしも自社の業務に準拠した内容で行われるわけではありません。つまり研修を受けた新人が、自社内の業務でどれくらいの活躍ができるのかという目安がつけられないことがあります。

エンジニアとしての成長度合いは把握できても、「自社のエンジニア」としての成長度合いが把握しにくいと言い換えると理解しやすいでしょう。

また、社外研修が大人数で行われるケースなどでは、個々の新人の習熟度合い、成長度合いを個別に把握するのは困難です。

場合によっては自社に戻ってからのフォローアップが必要となるケースも出てくるでしょう。

エンジニア研修をする際の注意点

社内研修・社外研修にはそれぞれメリット・デメリットがあります。新人エンジニアを自社に迎える際には、研修におけるいくつかの注意点に気をつける必要があります。

エンジニア研修をする際に、どのような点に気を配るべきかについて以下に解説します。

研修の目的を明確にする

まず、研修の目的がぶれないということが大前提です。研修を行う際には、その研修で何を達成したいのか、何が身につくことをゴールと捉えるかという判断軸をはっきりさせます。これによって、軸がぶれてしまうことを防げます。

また、1つの研修では1つのテーマに絞って解説することも重要です。1つの研修でいくつものテーマにわたって講義をすると、新人のキャパシティを超えてしまい、結局必要な知識が身につかないおそれもあります。

新人エンジニアと適切なコミュニケーションを取る

次に、研修においては新人エンジニアとのコミュニケーションを意識しましょう。新人エンジニアと活発にコミュニケーションをとることで、新人エンジニアのモチベーションも向上します。

また、何に悩んでいるのか、どこで躓いているのかという課題を一緒に解決するという姿勢で接することで、より信頼感を高めることができ、新人エンジニアにとって有益な研修となります。

エンジニア研修なら「StoneStackr」を導入しよう

エンジニア研修は、新人エンジニアが自走するうえで非常に重要なステップです。社内・社外研修にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、やはり外部研修がおすすめです。その理由は、社内のリソースを必要とせず、かつ質の高いカリキュラムを受講できる点にあります。

ただし、外部研修では成長度合いを把握しにくい、柔軟性に欠けるというデメリットもあります。

このような場合には、内部研修と外部研修の「良いところ取り」をしたeラーニングサービス、「StoneStackr」がおすすめです。「StoneStackr」では、実際の案件に基づくコーディング課題が収録されているため、カリキュラム用意のコストを大幅に削減できます。

なおかつ、管理者ツール・学習計画機能によって、各エンジニアの習熟度合いや進行状況も随時確認でき可視化が可能です。エンジニア研修をどのように展開するか悩んでいるという場合には、「StoneStackr」をぜひ検討してみてください。